清早,小萌的妈妈像往常一样准备给还未满月的宝宝冲泡奶粉。正欲喂食时,却发现宝宝牙龈上长着零零散散如小米粒般的“牙齿”。这些“牙齿”与普通牙齿不同,圆圆的、脆脆的,像小泡一样,这可把小萌妈妈吓得不轻,急忙带着宝宝去医院。

为什么我的宝宝刚出生就长了牙齿?还这么奇形怪状的?

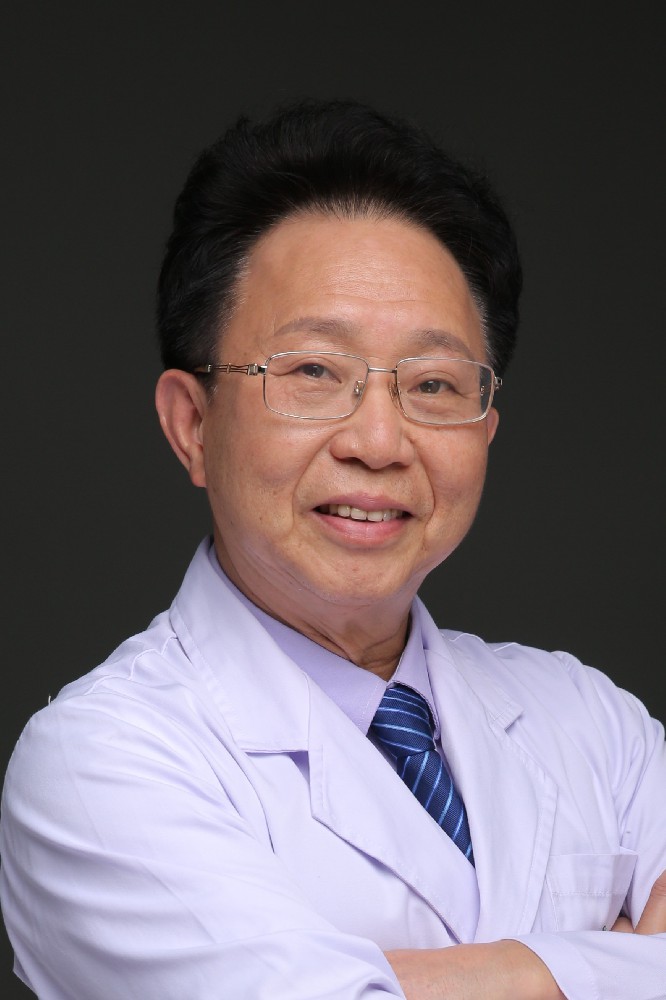

这让医生哭笑不得,随即为小萌妈妈科普了“马牙”的知识。

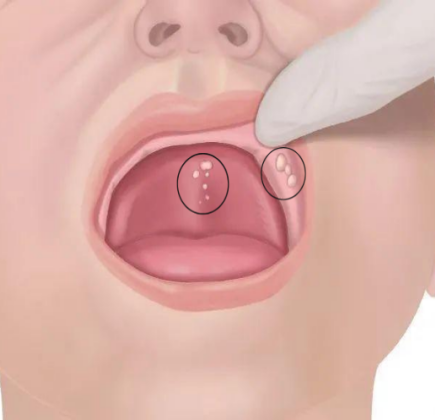

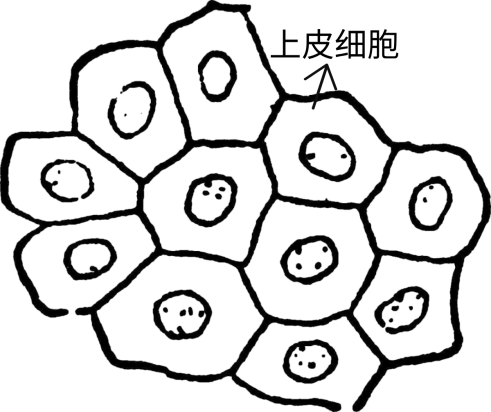

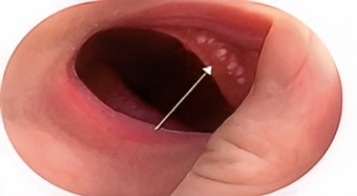

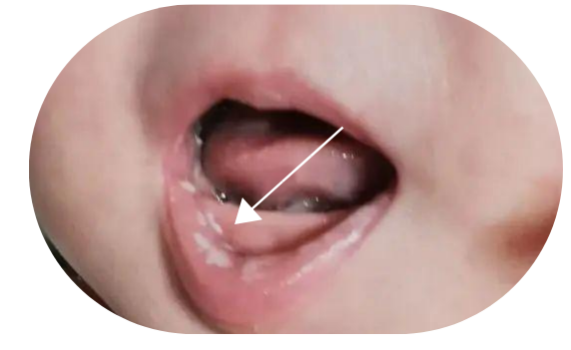

大多数婴儿在出生后4至6周时,口腔上颚中线两侧和牙龈边缘会出现一些黄白色的小点,酷似刚长出来的牙齿,俗称“马牙”,医学上称为“上皮珠”。它是宝宝在发育过程中上皮细胞堆积而成,一般没有不适感,也不会影响宝宝吃奶和乳牙的发育。

婴儿在母体内发育时,形成牙齿的上皮细胞在乳牙形成末期通常会退化吸收,但也有少部分上皮细胞未退化吸收,一直保留到宝宝出生,便在牙龈上形成黄色或白色、形似“小牙齿”的牙龈囊肿,即“马牙”。

其实大部分新生儿都会出现“马牙”,这是一种普遍现象。宝宝刚刚离开母体,在适应新环境的过程中,身体各部分都会产生很多变化,口腔黏膜也不例外。

“马牙”是正常生理现象,一般数月后就会自行消失。若宝宝出现营养不良的情况,“马牙”可能未能及时脱落,但也不会对宝宝有过多妨碍,不必过于担心。“马牙”一般不会造成不适感,个别宝宝可能会出现摇头、烦躁、咬乳头甚至拒食的现象,这是由局部发痒、发胀等不适感引起的,但也只是暂时的。

虽然“马牙”是正常的生理现象,但家长们仍需注意一些问题。

有些家长误以为是水泡或者小痘痘,认为挑破就能尽快消除,这是绝对不可行的。新生儿的口腔黏膜娇嫩,血管丰富,且新生儿免疫力较低。如果擦破或者挑破“马牙”,细菌从伤口侵入,很可能会导致口腔感染,严重时甚至会引发新生儿败血症,危及婴儿生命。

可用无菌棉签蘸生理盐水,轻轻擦拭口腔内颊部、上颚、牙龈、舌上下等部分,每天2至3次,保持皮肤黏膜干净清爽,可减少宝宝口腔感染的发生率,还能及时发现口腔异常。母乳喂养的宝妈要注意清洁乳房,哺乳前进行局部清洁;奶粉喂养则需要注意奶瓶奶嘴的清洁,保持口腔卫生。

如果“马牙”过大、极度松动,或口腔黏膜有红肿、破损的迹象,影响宝宝进食、睡眠,甚至引起发热等全身症状,应及时就医。

马牙系上皮细胞堆积或粘液腺分泌物所致,是正常生理现象,不会让宝宝感到不适。

鹅口疮是口腔粘膜上的白色乳凝块样物,是由白色念珠菌感染所致的口腔粘膜炎症。通常宝宝会感觉疼痛,且具有传染性,容易反复感染。需要及时就医。

鹅口疮在外观上与“马牙”相似,难以区分。这里有一个简单的判断方法:用棉签轻轻擦拭,如果可以擦掉,并且黏膜下方出现明显的血迹,那就说明宝宝可能患有鹅口疮。如果擦不掉,可能就是“马牙”。

最后,请家长及时关注孩子口腔健康状况,科学、正确对待“马牙”,保持宝宝的口腔卫生,保证孩子的营养摄入,提高宝宝免疫力。