口腔辟谣之“老掉牙”是正常现象

在日常生活中

我们常常听到“老掉牙”的说法

似乎人一旦上了年纪

牙齿脱落就是不可避免的事情

然而,这真的是必然的吗?

实际上,年龄的增长并非牙齿脱落的直接原因。很多人在年轻时牙齿就出现了一些小问题,比如蛀牙、牙周病等,但由于没有及时治疗,随着年龄的增长,这些小问题逐渐演变成大问题,最终导致牙齿一颗颗脱落,这才让“老掉牙”的观念深入人心。如果牙齿保护得好,到70多岁牙齿仍然可以很稳固。

以下是老年人在口腔疾病防治方面一些常见的认识误区。

误区1

人老了,牙齿就会逐渐松动脱落

牙齿松动脱落的主要原因并非年龄,牙周病才是罪魁祸首。

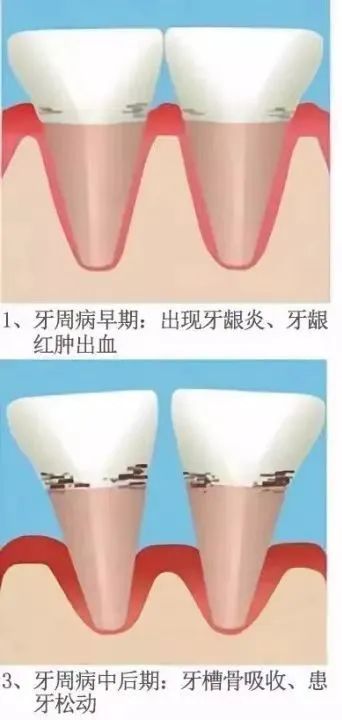

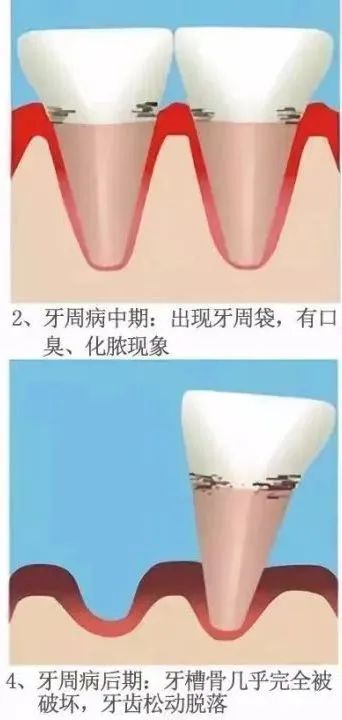

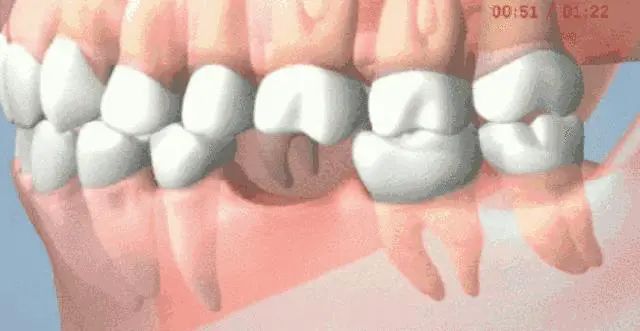

牙周病是一种慢性进行性、破坏性疾病,主要表现为牙槽骨吸收和牙齿松动脱落。在早期,除了牙龈出血、偶尔有肿胀不适感外,其他症状并不明显,所以很容易被忽视而延误治疗。当牙槽骨吸收到一定程度时,就如同大树失去了大量土壤,牙齿会出现松动,若置之不理,严重时就会导致牙齿脱落。

那么,牙周病是怎么产生的呢?牙菌斑是首要因素,此外,还有一些“帮凶”,比如牙结石、食物残渣塞牙、不合适的假牙、缺牙未及时修补、抽烟、错误的刷牙方式、长期单侧咀嚼等;如果患有糖尿病等全身性疾病,也可能引发牙周病。

因此,要尽量避免这些会加重牙周病的因素,只有这样,才能避免“老掉牙”。

误区2

刷牙力度越大越牙齿干净

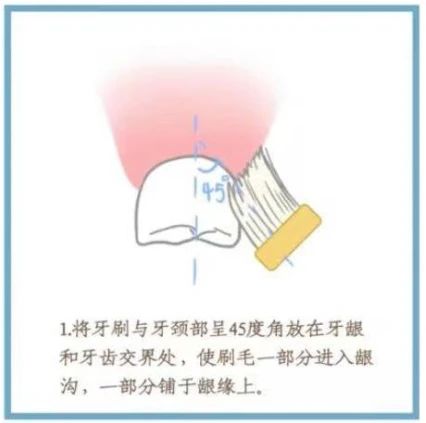

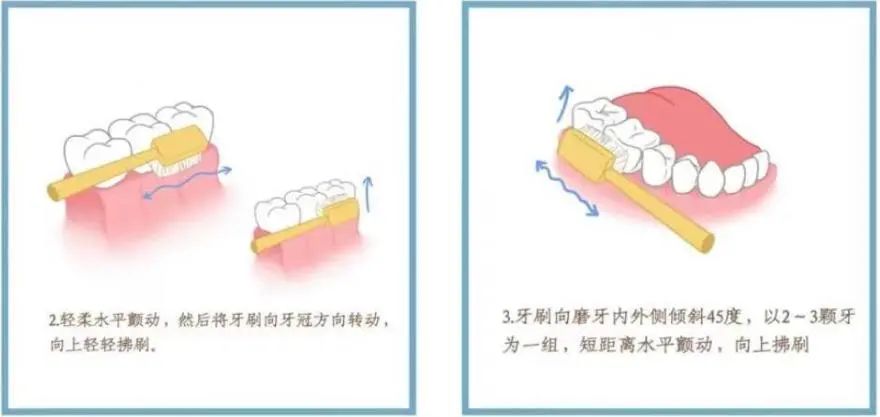

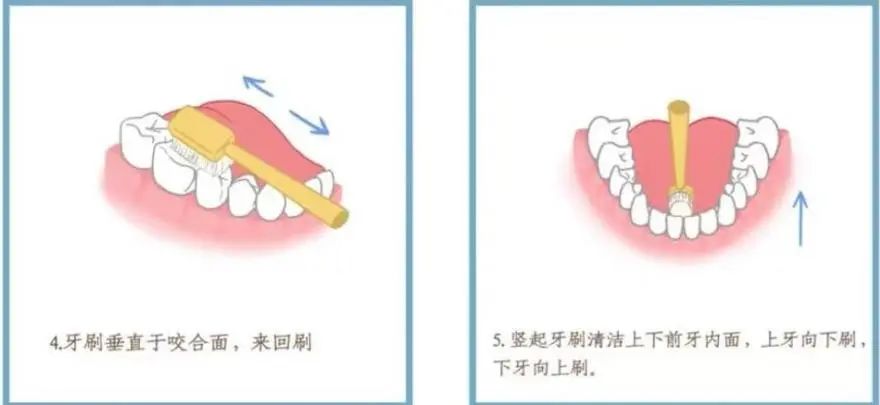

有些老年人为了把牙齿刷干净,长期使用刷毛很硬的牙刷,用力横刷,就像锯木头一样。然而,这样做容易导致牙齿颈部出现楔状缺损,使牙齿遇冷热时酸痛,产生敏感症状,缺损过大还可能导致牙齿折断。目前,世界上公认的最有效且正确的刷牙方式是改良巴氏刷牙法,同时应使用中软毛牙刷,日常配合牙线或牙缝刷清洁牙齿邻面。

改良巴氏刷牙法

误区3

只要坚持刷牙就不用去洗牙,洗牙会伤牙

牙菌斑是牙周病的罪魁祸首,且去除后还会在牙面反复形成。当牙菌斑清除不彻底,再加上唾液中的矿物盐逐渐沉积,就容易形成牙石。牙菌斑和牙石若长期不清除,可能会引发牙龈炎、牙周炎,最终导致牙齿松动、脱落。刷牙无法去除牙石,洗牙才是去除龈上菌斑和牙石的有效方法。

然而,很多人对洗牙存在误解,认为洗牙会使牙缝变大、牙齿变敏感、松动。实际上,洗牙前,牙石就像伪装者,掩盖了牙缝;牙石又像保护罩,使牙龈萎缩的牙齿感受不到外界刺激;牙石还像水泥墙,固定住松动的牙齿,让人难以察觉牙齿的真实状况。而洗牙就如同揭开这些伪装,真实的牙缝便会暴露出来,牙龈萎缩的牙齿直接暴露在外,就容易对冷热敏感,牙齿的真实松动情况也会显现出来。所以,正规的洗牙是为了保护牙齿,清除牙石,并不会伤害牙齿。

误区4

牙齿长期啃嚼硬食物没关系,还能使牙齿更坚固

随着年龄的增长,牙齿由于长期咀嚼会出现不同程度的生理性磨耗,这是正常现象。但如果长期咀嚼过硬的食物,就容易造成过度磨损,出现冷热敏感等症状,也就是我们常说的牙本质敏感,严重时会导致牙髓炎。若多颗牙齿磨损严重,咬合高度会降低,面型也会变短显老,甚至可能导致颞下颌关节紊乱症。过硬的食物还会导致咬合创伤、牙隐裂等,由此可见,这种通过啃咬硬食物来锻炼牙齿的方法并不可取。

误区5

等到牙齿掉光了再去镶牙也可以

如果少数牙齿缺失后不及时修复,首先受到影响的就是咀嚼功能。我们常听到老人说咬不动、吃不了,其实并非他们挑食,而是剩余的牙齿已无法正常咀嚼食物。这样一来,饮食种类受限,必然会影响营养摄入和身体健康。而且,牙齿长期“将就”使用,还会增加两侧颞颌关节的负担,导致颞下颌关节紊乱,严重时会出现关节弹响、张口受限等症状。此外,若没有及时修复,随着时间的推移,牙齿的排列会因缺失牙而发生改变,邻牙倾斜,对颌牙伸长,原本缺牙的空位逐渐变小,上下咬合关系也会改变,牙槽骨吸收,届时再进行义齿修复,修复效果也会不理想。

那么老年人应该如何维护口腔健康,

拥有一口好牙呢?

1.坚持早晚刷牙,正确刷牙,选用牙线、牙间隙刷等清洁工具;

2.假牙也需要每天彻底清洁;

3.局部用氟,合理膳食,预防根面龋;

4.关注牙龈出血和牙齿松动,预防牙周疾病;

5.及时修复缺失牙;

6.定期进行口腔检查。

扫一扫 手机端浏览